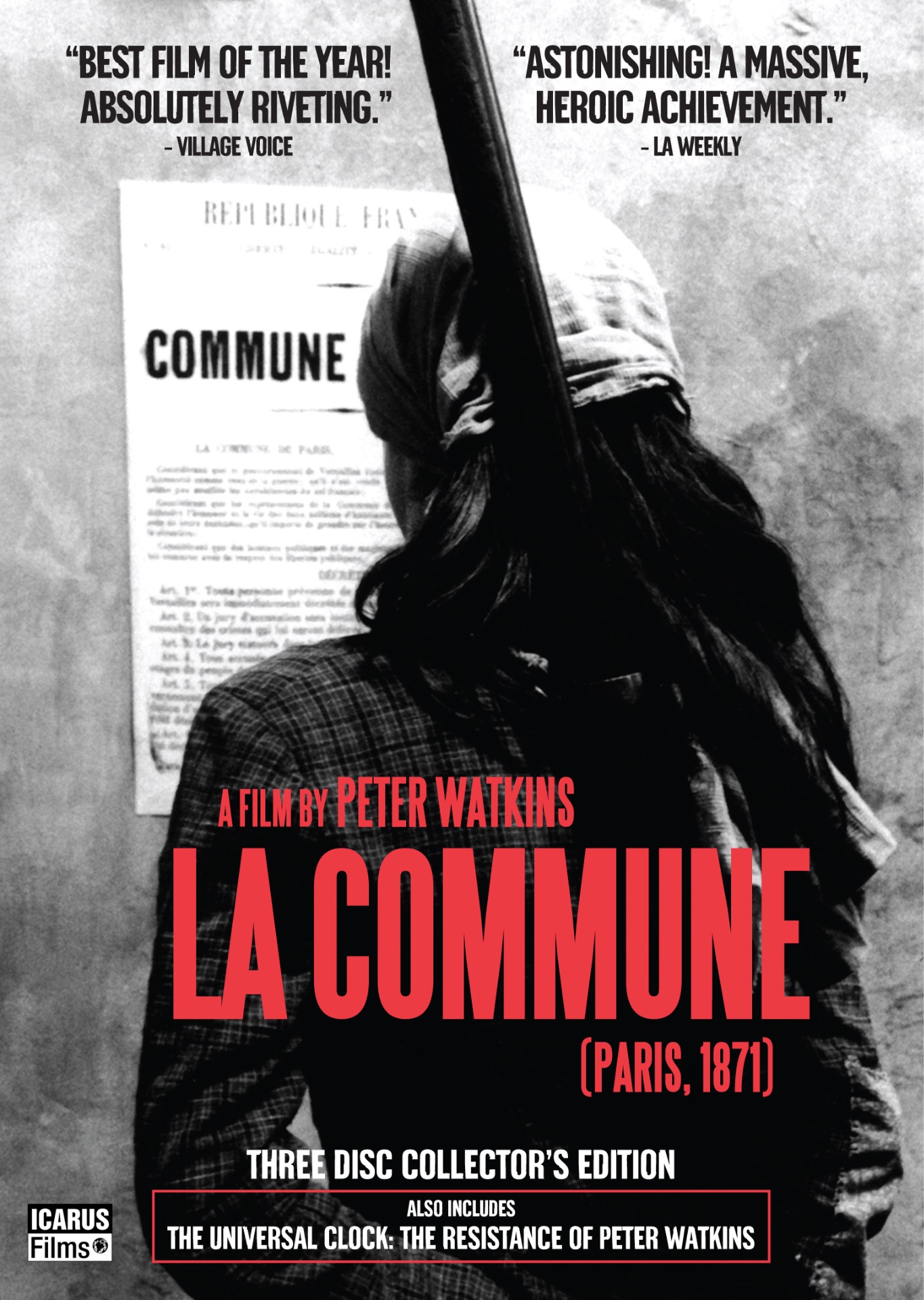

Decálogo para una revolución inacabada (La Commune (París, 1871) Peter Watkins, 2000)

En la historia del cine político, pocas obras alcanzan la magnitud, la complejidad y la audacia radical de La Commune (Paris, 1871) de Peter Watkins. Estrenada en el año 2000, esta película de casi seis horas no es una mera reconstrucción histórica; es una monumental intervención en el presente, un laboratorio de la memoria y una herramienta para interrogar las luchas contemporáneas. A través de una metodología participativa y una estética deliberadamente anacrónica, Watkins no filma la Comuna como un evento pasado y sellado, sino que la reactiva como un proceso vivo, conflictivo e inacabado, cuya derrota sigue resonando en nuestras sociedades.

La película se inscribe en una genealogía particular del cine político que tiene sus raíces en las vanguardias revolucionarias del siglo XX, pero que alcanza en Watkins una síntesis única entre experimentación formal y compromiso histórico. Su trabajo previo en Culloden (1964) y The War Game (1965) ya había establecido las bases de lo que podríamos llamar un "cine-proceso": obras que no se contentan con representar la historia, sino que buscan activar en el espectador una comprensión crítica de los mecanismos a través de los cuales el poder construye y destruye las narrativas emancipatorias.

1. Un anacronismo para interpelar el presente

El primer impacto que genera La Commune es su radical propuesta estética. Watkins adopta una forma anacrónicamente híbrida que desafía tanto las convenciones del cine histórico como las del documental político. La acción transcurre en 1871, pero los eventos son cubiertos por equipos de televisión decimonónicos que se mueven entre los comuneros, entrevistándolos y retransmitiendo en directo. Este dispositivo, lejos de ser un capricho posmoderno, es la materialización del axioma fundamental del proyecto: la Comuna no es pasado muerto.

La interpelación directa a la cámara rompe con la ilusión de una reconstrucción historicista y funciona como un poderoso dispositivo brechtiano de distanciamiento. Pero Watkins va más allá del teatro épico de Brecht al crear una situación en la que el distanciamiento no separa al espectador de la acción, sino que lo implica directamente en ella. No somos invitados a consumir la revolución como un espectáculo pasivo, sino a participar en una reflexión activa sobre sus dinámicas, forzados a reconocer los ecos de esas voces y esos conflictos en nuestro propio tiempo.

Esta estrategia formal encuentra su fundamento teórico en las reflexiones de Walter Benjamin sobre la "constelación" que se establece entre el pasado y el presente en los momentos de peligro histórico. Para Benjamin, la verdadera imagen histórica "relampaguea" solo en el instante en que puede ser reconocida, y jamás se deja ver mejor que en el momento del peligro que amenaza tanto la existencia de la tradición como a sus destinatarios. El anacronismo televisivo de Watkins funciona como ese "relámpago" benjaminiano: un cortocircuito temporal que nos permite reconocer en la Comuna derrotada las luchas también derrotadas de nuestro presente.

La textura visual de la película, con su grano rugoso y su iluminación teatral, rechaza conscientemente la seducción de la reconstrucción de época. Watkins no busca el "efecto de realidad" que nos tranquilice con la ilusión de estar presenciando "cómo realmente fue", sino el "efecto de extrañamiento" que nos obligue a preguntarnos cómo podría ser todavía. Esta elección estética es fundamental para comprender el proyecto político de la película: no se trata de contemplar una revolución perdida, sino de experimentar las condiciones de posibilidad de la revolución como tal.

2. El cineasta y el militante

Antes de adentrarnos en el análisis específico de los dispositivos narrativos de la película, es necesario comprender que La Commune representa una forma particular de hacer historia que podríamos denominar "historiografía militante". Watkins no se posiciona como un historiador neutral que reconstruye objetivamente el pasado, sino como un militante de la memoria que interviene en los debates contemporáneos sobre la herencia revolucionaria.

Esta posición se inscribe en una tradición que tiene sus antecedentes en historiadores como E.P. Thompson, quien en La formación de la clase obrera en Inglaterra demostró que la historia de los vencidos no es simplemente una historia alternativa, sino una también necesaria para comprender las fuerzas que configuran el presente. Watkins radicaliza esta perspectiva al proponer que el cine puede ser un instrumento de investigación histórica más potente que la historiografía tradicional, precisamente porque puede activar dimensiones sensoriales, emocionales y corporales de la experiencia histórica que el texto escrito no puede alcanzar.

La metodología de Watkins implica una comprensión particular de la relación entre pasado y presente que se opone frontalmente a la noción dominante de la historia como una sucesión lineal de hechos cerrados. Para él, los eventos revolucionarios del pasado no están "superados" sino que permanecen activos como potencialidades no realizadas, como "futuros anteriores" que pueden ser reactivados en determinadas condiciones políticas. La Comuna de 1871 no es, en esta perspectiva, un episodio clausurado de la historia francesa, sino un laboratorio de formas de organización social que mantiene su vigencia crítica frente a las limitaciones de la democracia representativa contemporánea.

3. Una batalla por el relato

Una de las innovaciones más fecundas de Watkins es la creación de dos canales ficticios dentro de la película: la Televisión Comunal, que narra los eventos desde la perspectiva caótica y polifónica de los revolucionarios, y la Televisión Nacional Versallesa, que representa la visión contrarrevolucionaria del gobierno de Thiers. Este dispositivo revela una verdad fundamental sobre todo conflicto político: es, ante todo, una batalla por el relato.

La Televisión Versallesa encarna la voz del poder: mesurada, autoritaria y sistemática en su construcción del enemigo. A través de ella, Watkins muestra cómo se fabrica la narrativa contrarrevolucionaria: la criminalización de los insurgentes, la reducción de un complejo movimiento social a una "turba descontrolada" y, de forma muy particular, la patologización de las mujeres revolucionarias, presentadas como histéricas y antinaturales. Este aparato ideológico no es una reliquia histórica, sino una prefiguración asombrosamente precisa de cómo los movimientos emancipatorios contemporáneos son representados por los medios corporativos.

Watkins muestra cómo esta figura se construye a través de la repetición mecánica de testimonios dudosos, la amplificación sensacionalista de casos aislados y la creación de un "sentido común" que naturaliza la asociación entre feminidad revolucionaria y monstruosidad moral. El paralelo con la construcción mediática contemporánea de figuras como la "feminista radical", el "manifestante violento" o el "inmigrante peligroso" resulta evidente. En todos estos casos, se trata de transformar la complejidad de un fenómeno social en una imagen simplificada que justifique la represión.

En contraste, la Televisión Comunal es ruidosa, fragmentaria y a menudo contradictoria. Su diseño sonoro, con voces que se superponen y debates acalorados, representa la polifonía de la democracia directa. Watkins no esconde las dificultades de esta comunicación, pero la valida como la auténtica voz de un deseo colectivo en construcción. Aquí encontramos una reflexión profunda sobre las posibilidades y limitaciones de la comunicación popular frente a la eficiencia aparente de la comunicación hegemónica.

La Televisión Comunal no busca la claridad didáctica ni la coherencia ideológica; su fuerza reside en su capacidad para dar cuenta de la complejidad contradictoria de un proceso revolucionario real. Los debates que presenciamos no están editados para producir consensos fáciles, sino que muestran el laborioso proceso a través del cual una comunidad política intenta construir posiciones colectivas sin renunciar a la diversidad de perspectivas que la constituyen.

Esta oposición entre dos regímenes de comunicación tiene implicaciones políticas profundas que trascienden el marco específico de la Comuna. Watkins nos está mostrando que la lucha entre revolución y contrarrevolución no se libra en el terreno militar o económico, sino en el simbólico. La contrarrevolución no se limita a derrotar militarmente a los movimientos emancipatorios; debe también colonizar su memoria, transformar su recuerdo en algo patológico, anacrónico o peligroso.

4. Tiempo revolucionario y espacio sitiado

La duración extrema de la película (5 horas y 45 minutos) constituye otra intervención formal que es a la vez política. No es tan solo una resistencia al consumo rápido de imágenes que caracteriza la "monoforma" mediática que Watkins tanto critica. Es, más fundamentalmente, una recreación de la temporalidad revolucionaria: un tiempo dilatado donde el debate, la deliberación colectiva y la confrontación de perspectivas reciben el espacio necesario para desarrollarse, lejos de la lógica de la eficiencia y el espectáculo.

La crítica de Watkins a la "monoforma" —ese formato televisivo estandarizado que reduce toda complejidad a fórmulas simples y digeribles— adquiere en La Commune una dimensión práctica. La película funciona como una demostración de que es posible otra relación con el tiempo y otra forma de estructurar la experiencia audiovisual. Frente a la temporalidad fragmentada y acelerada de los medios de masas, que atomiza la experiencia social e imposibilita la reflexión crítica, Watkins propone un tiempo de la reflexión colectiva que recupera la dimensión procesual de toda transformación política auténtica.

Esta temporalidad dilatada encuentra su correlato en las teorías del "tiempo revolucionario" desarrolladas por pensadores como Walter Benjamin y Daniel Bensaïd. Para Benjamin, el tiempo revolucionario no es el tiempo homogéneo y vacío del progreso linear, sino un tiempo intensivo cargado de "ahoras" que pueden interrumpir el continuum de la dominación. Bensaïd, por su parte, ha insistido en que la revolución no es un evento puntual sino un proceso discontinuo que requiere tiempos largos de maduración y experimentación colectiva.

La duración de La Commune materializa esta comprensión procesual de la revolución. No asistimos a una sucesión de eventos espectaculares, sino a la emergencia gradual de nuevas formas de organización social, a las dificultades cotidianas de la construcción colectiva, a los ritmos diferenciados de la politización popular. Esta temporalidad permite captar dimensiones de la experiencia revolucionaria que quedan invisibilizadas en las representaciones convencionales: la lentitud de ciertos procesos de concienciación, la importancia de los momentos de duda y retroceso, la centralidad de los espacios aparentemente secundarios donde se negocia el sentido de la transformación.

A esta temporalidad se suma una elección espacial decisiva. La película fue rodada íntegramente en un almacén abandonado en Montreuil. Este espacio cerrado y teatral funciona como un microcosmos asediado, un laboratorio donde la revolución nace, se desarrolla y es aplastada. La fábrica en desuso, fantasma de la era industrial, se convierte en el escenario donde se representa la Comuna, subrayando su aislamiento y la imposibilidad de su triunfo cuando las fuerzas históricas objetivas inclinan la balanza hacia la reacción.

Pero la elección de este espacio no es tan solo simbólica. El almacén de Montreuil, con su arquitectura industrial y su ubicación en la periferia de París, evoca las transformaciones urbanas que han desplazado a las clases populares del centro de la ciudad hacia las banlieues. La Comuna histórica tuvo lugar en el París popular del siglo XIX; la Comuna fílmica se representa en un espacio que materializa la exclusión del París popular contemporáneo. Esta correspondencia espacial refuerza la tesis central de la película: la Comuna no es historia pasada, sino presente negado.

El espacio cerrado del almacén funciona también como una metáfora de la situación de asedio en la que se encuentran las alternativas emancipatorias en el contexto neoliberal contemporáneo. Como la Comuna histórica, rodeada por las tropas versallesas, los movimientos de transformación social del presente se encuentran asediados por fuerzas que les son inmensamente superiores en términos de recursos materiales y capacidad de proyección mediática. La fábrica abandonada se convierte así en una alegoría de la resistencia en condiciones adversas, del intento de crear espacios de experimentación política en los intersticios de un sistema hostil.

5. Cuando el actor es ciudadano

Quizás el gesto más radical de Watkins reside en su metodología. Los más de 200 participantes no eran actores profesionales, sino ciudadanos comunes del París de finales de los 90: inmigrantes, trabajadores, estudiantes, desempleados y activistas. Watkins les proporcionó un marco histórico y documental, pero los diálogos y debates que vemos en pantalla son, en gran medida, expresiones genuinas de estas personas confrontando los problemas de la Comuna desde sus propias experiencias y convicciones políticas.

Esta metodología participativa trasciende las fronteras tradicionales entre documental y ficción, entre representación y presentación, entre arte y política. Watkins no está simplemente haciendo una película sobre la Comuna; está creando las condiciones para que un grupo de personas experimente de facto algunas de las tensiones y posibilidades que caracterizaron la experiencia comunera. El resultado es lo que podríamos llamar un "cine-proceso": una forma cinematográfica que no se agota en el producto final, sino que incluye como elemento constitutivo el proceso de su propia elaboración.

La genealogía de esta metodología se remonta a las experiencias del teatro político de los años 60 y 70, particularmente al trabajo de Augusto Boal con el Teatro del Oprimido y a las experiencias de teatro participativo desarrolladas en el contexto de los movimientos de liberación del Tercer Mundo. Sin embargo, Watkins adapta estas metodologías al medio cinematográfico, creando una forma híbrida que mantiene la dimensión procesual del teatro político pero puede alcanzar la capacidad de circulación y pervivencia del cine.

Esta metodología participativa tiene un efecto transformador tanto en los participantes como en los espectadores. La lucha por la igualdad salarial de las mujeres de la Comuna es articulada por mujeres contemporáneas que enfrentan la misma lucha; el debate sobre el papel de los extranjeros en la revolución es protagonizado por inmigrantes que viven la exclusión en la Francia moderna. Particularmente reveladores son los momentos en que los participantes salen de sus personajes para discutir cómo la experiencia de la película resuena con sus propias vidas.

Uno de los casos más significativos es el de las mujeres inmigrantes que participan en la película. Para muchas de ellas, la experiencia de encarnar a las mujeres de la Comuna representa una primera oportunidad de ocupar un espacio de palabra pública, de articular políticamente sus experiencias de exclusión y discriminación. En las secuencias donde estas mujeres debaten sobre el derecho al trabajo femenino o sobre su participación política, asistimos a un proceso de politización que trasciende la representación para convertirse en experiencia vivida.

Este dispositivo meta-reflexivo demuestra que la memoria revolucionaria sobrevive en la medida en que es reactivada, reinterpretada y encarnada por las luchas del presente. La Comuna de 1871 no se conserva como un museo de la revolución, sino que se actualiza cada vez que un grupo de personas se reconoce en sus aspiraciones emancipatorias y experimenta en carne propia las dificultades de su realización.

La metodología de Watkins implica también una crítica radical a la división social del trabajo en la producción cultural. Frente a la separación jerárquica entre creadores especializados y público consumidor que caracteriza a las industrias culturales, La Commune propone una forma de creación colectiva donde la frontera entre autor y espectador se difumina. Los participantes no son simplemente intérpretes de un guión preestablecido, sino co-creadores de una obra que no podría existir sin su participación activa.

6. La Comuna como laboratorio del presente

La fuerza política de La Commune no reside únicamente en su capacidad de representar el pasado, sino en su capacidad de activar resonancias con las luchas contemporáneas. La película fue realizada en un momento de profunda transformación del capitalismo global, cuando los efectos del neoliberalismo comenzaban a manifestarse de manera dramática en las sociedades europeas: precarización del trabajo, desmantelamiento del Estado social, exclusión de los inmigrantes, crisis de la representación política tradicional.

En este contexto, la Comuna histórica aparece no como un anacronismo, sino como un laboratorio de alternativas que mantiene su vigencia crítica. Las formas de organización social experimentadas por los comuneros —democracia directa, autogestión obrera, federalismo, internacionalismo— resuenan con las demandas de los movimientos altermundistas que emergían en esos mismos años.

La película anticipa con notable precisión muchas de las características de los movimientos sociales que se desarrollarían en las décadas siguientes. La ocupación de espacios urbanos, la experimentación con formas de democracia participativa, la crítica a la representación política tradicional, la centralidad de las luchas feministas, la presencia protagonica de los migrantes, la búsqueda de alternativas económicas basadas en la solidaridad: todos estos elementos, que caracterizarían movimientos como el 15-M, Occupy Wall Street o los Chalecos Amarillos, están ya presentes en la Comuna watkiniana.

Esta capacidad anticipatoria no es casual. Watkins comprende que los momentos revolucionarios del pasado funcionan como "laboratorios" donde se experimentan formas de organización social que pueden permanecer latentes durante décadas hasta encontrar las condiciones apropiadas para su reactivación. La Comuna de 1871 inventó formas de participación política que el siglo XX no logró realizar en su plenitud, pero que resurgen cíclicamente cada vez que las contradicciones del sistema dominante se agudizan.

Desde esta perspectiva, La Commune funciona como una suerte de "manual de instrucciones" para movimientos futuros. No en el sentido de ofrecer recetas mecánicas, sino en el de mostrar las potencialidades y los límites de la experimentación política radical. La película nos permite comprender que los movimientos emancipatorios no "fracasan" por errores estratégicos o por falta de organización, sino porque enfrentan fuerzas estructurales que exceden sus capacidades de resistencia inmediata.

7. La Revolución fragmentada

Una de las contribuciones más honestas y sofisticadas de La Commune es su negativa a presentar el deseo revolucionario como una fuerza monolítica. Watkins confronta la fragmentación interna del proyecto, mostrando las tensiones ideológicas (entre proudhonianos, jacobinos, blanquistas), sociales y estratégicas que atravesaban la Comuna histórica y que continúan definiendo a los movimientos de izquierda.

Esta fragmentación no es presentada como una debilidad que debe ser superada a través de la unificación forzada, sino como la condición normal de todo proceso emancipatorio auténtico. Los debates entre diferentes corrientes políticas, las tensiones entre demandas sociales contradictorias, los conflictos generacionales y de género no son obstáculos externos al proceso revolucionario, sino elementos constitutivos de su dinámica interna.

Las tensiones ideológicas que muestra la película tienen una relevancia directa para comprender los debates contemporáneos dentro de la izquierda. La oposición entre proudhonianos y jacobinos, por ejemplo, prefigura tensiones actuales entre perspectivas autonomistas y perspectivas estatistas frente al poder. Los proudhonianos, con su defensa de la federación y su desconfianza frente al Estado centralizado, anticipan posiciones que encontramos en movimientos contemporáneos como el zapatismo o el confederalismo democrático kurdo. Los jacobinos, con su énfasis en la necesidad de conquistar el poder estatal para transformar la sociedad, prefiguran debates actuales sobre la viabilidad de estrategias electorales progresistas.

Watkins no toma partido por ninguna de estas posiciones, pero muestra cómo cada una responde a dimensiones reales del problema de la transformación social. Esta perspectiva dialéctica le permite evitar tanto el dogmatismo sectario como el eclecticismo despolitizado. La fragmentación ideológica de la Comuna no es un síntoma de inmadurez política, sino la expresión de la complejidad objetiva de la tarea emancipatoria.

Sin embargo, lo que emerge de estas secuencias no es una condena a la fragmentación como debilidad. Es una comprensión más profunda: el deseo colectivo no es una fuerza homogénea que simplemente debe liberarse de restricciones externas, sino un campo de tensiones en constante negociación. En este campo, el papel de las mujeres, a quienes Watkins da un protagonismo central, se revela como una de las fuerzas más radicales, buscando una revolución dentro de la revolución.

La centralidad que La Commune otorga a las luchas feministas merece un análisis detallado, pues representa una de las contribuciones más originales de la película a la comprensión de los procesos revolucionarios. Watkins muestra que las mujeres de la Comuna no se limitaron a participar en una revolución concebida por otros, sino que plantearon demandas específicas que cuestionaban los fundamentos patriarcales de la sociedad burguesa pero también de la propia cultura revolucionaria masculina.

Las secuencias dedicadas al debate sobre el trabajo femenino, sobre la igualdad salarial, sobre el derecho al divorcio o sobre la participación política de las mujeres muestran cómo el feminismo comunero no era un aspecto secundario del proyecto revolucionario, sino una dimensión que lo radicalizaba y lo complejizaba. Las mujeres de la Comuna no demandaban simplemente la inclusión en un proyecto político preexistente, sino la transformación de ese proyecto para que pudiera albergar sus aspiraciones específicas.

Esta perspectiva encuentra ecos directos en los debates feministas contemporáneos sobre la interseccionalidad y sobre las limitaciones de los feminismos que no cuestionan las estructuras de clase y raza. Las mujeres trabajadoras e inmigrantes que participan en la película de Watkins encarnan esta perspectiva interseccional, mostrando cómo las opresiones de género se articulan de manera específica con las opresiones de clase y origen nacional.

8. La pedagogía de la imagen revolucionaria

La Commune funciona también como una reflexión sobre las posibilidades pedagógicas del cine político. Watkins no concibe su película como un producto cultural destinado al consumo pasivo, sino como una herramienta de educación popular que puede activar procesos de concienciación y organización política. Esta dimensión pedagógica está presente tanto en la metodología de producción como en la estructura narrativa de la obra.

En términos de metodología, el proceso de elaboración de la película funciona como un seminario de formación política para los participantes. A través de la investigación histórica previa, de los debates colectivos sobre los problemas de la Comuna y de la experiencia corporal de encarnar personajes revolucionarios, los participantes desarrollan una comprensión crítica tanto del pasado como del presente que trasciende ampliamente el marco de la experiencia cinematográfica.

Esta metodología se inscribe en la tradición de la educación popular desarrollada por Paulo Freire, pero la adapta a las posibilidades especificas del medio audiovisual. Como en la pedagogía freireana, el punto de partida no es la transmisión unidireccional de conocimientos desde un educador hacia educandos pasivos, sino la problematización colectiva de la realidad social a partir de las experiencias vividas por los participantes.

En términos narrativos, la película evita la estructura didáctica tradicional que subordina la complejidad de los procesos históricos a la claridad expositiva. En lugar de ofrecer una explicación lineal de las causas y consecuencias de la Comuna, Watkins nos sumerge en la experiencia contradictoria y fragmentaria del proceso revolucionario, obligándonos a construir nuestra propia comprensión a partir de la confrontación con perspectivas múltiples y a menudo conflictivas.

Esta estrategia pedagógica implica una concepción particular de la relación entre conocimiento y transformación política. Para Watkins, el conocimiento histórico no es un saber neutral que puede ser aplicado mecánicamente a situaciones diferentes, sino una práctica crítica que debe ser constantemente reelaborada en función de los desafíos específicos de cada contexto. La Comuna de 1871 no nos enseña "lecciones" que podamos aplicar directamente al presente, sino que nos proporciona herramientas conceptuales y experienciales para comprender mejor las dinámicas de nuestras propias luchas.

9. La contrarrevolución integral

Uno de los aportes más significativos de La Commune al análisis político contemporáneo es su comprensión sofisticada de la contrarrevolución como un proceso que no se limita a la represión militar, sino que incluye la construcción hegemónica de narrativas que legitiman el orden dominante y patologizan las alternativas emancipatorias.

La representación de la Semana Sangrienta que ofrece Watkins trasciende la denuncia moral de la violencia represiva para mostrar cómo esa violencia se articula con una estrategia comunicativa dirigida a construir el consenso social en torno a la necesidad de la represión. La masacre de los comuneros no es simplemente un acto de venganza de clase, sino un espectáculo pedagógico dirigido a disuadir futuras rebeliones a través de la demostración del costo que implica desafiar el orden establecido.

Esta perspectiva permite comprender dimensiones de la contrarrevolución contemporánea que a menudo permanecen invisibles en los análisis políticos convencionales. La represión de los movimientos sociales actuales no se agota en la intervención policial directa, sino que incluye una serie de dispositivos mediáticos, jurídicos y culturales dirigidos a deslegitimar las demandas populares y a naturalizar las relaciones de dominación existentes.

Watkins muestra que la contrarrevolución no se limita a derrotar manu militari a los movimientos emancipatorios, sino que debe también colonizar su memoria para impedir su reactivación futura. La Comuna no fue simplemente aplastada en 1871; fue demonizada por el sistema en las décadas siguientes a través de una producción cultural (literatura, prensa, historiografía oficial) dirigida a asociar su recuerdo con el caos, la violencia irracional y la amenaza a la civilización.

Esta colonización de la memoria tiene efectos políticos duraderos que se extienden mucho más allá del momento específico de la derrota. Al transformar el recuerdo de las experiencias emancipatorias en algo patológico o anacrónico, la contrarrevolución cultural impide que las generaciones futuras puedan reconocerse en esas experiencias y aprender de ellas. El resultado es la producción de una amnesia colectiva que dificulta la acumulación histórica de las luchas populares.

10. La herencia revolucionaria

En definitiva, La Commune (Paris, 1871) trasciende la categoría de película para convertirse en un acto político que interviene en los debates contemporáneos sobre las posibilidades de transformación social. Al exponer cómo la contrarrevolución no solo derrota a un movimiento mediante el uso de la fuerza, sino que interviene sistemáticamente para construir su memoria y demonizar su legado, Watkins nos ofrece una lección crucial sobre las dimensiones culturales de la lucha política.

La película nos enseña que la lucha por la emancipación es inseparable de la lucha por la narrativa y la memoria. Los movimientos revolucionarios no pueden limitarse a disputar el poder en el terreno económico y político, sino que deben también construir las condiciones culturales que hagan posible la emergencia y consolidación de nuevas formas de subjetividad colectiva. Esta batalla cultural no es un complemento opcional de la lucha política, sino una dimensión constitutiva sin la cual ninguna transformación social puede sostenerse en el tiempo.

La metodología participativa desarrollada por Watkins demuestra que esta batalla cultural no puede ser librada únicamente por especialistas o intelectuales, sino que requiere la participación activa de los sectores populares en la producción de las representaciones que dan sentido a su experiencia. La cultura no es un terreno neutro que puede ser ocupado desde el exterior, sino un espacio de disputa donde se define qué formas de vida son posibles y deseables.

Pero quizás la contribución más importante de La Commune sea su demostración de que la memoria revolucionaria no es un archivo muerto que debe ser conservado, sino un proceso vivo que debe ser constantemente reactivado. La Comuna de 1871 no sobrevive como un episodio clausurado de la historia francesa, sino como un laboratorio de posibilidades que mantiene su vigencia crítica frente a las limitaciones de nuestras democracias.

Esta reactivación de la memoria no es un proceso automático que dependa tan solo de la buena voluntad de los historiadores o cineastas comprometidos. Requiere condiciones políticas específicas: la existencia de movimientos sociales que puedan reconocerse en las experiencias del pasado, la disponibilidad de espacios culturales que escapen a la lógica mercantil dominante, la emergencia de crisis que pongan en cuestión las formas establecidas de organización social.

La película no cierra la historia de la Comuna; la abre de par en par, dejándonos con la pregunta fundamental de cómo nosotros, hoy, podemos continuar ese proceso inacabado. No se trata de repetir mecánicamente las formas organizativas de 1871, sino de inventar nuevas formas de democracia directa, nuevas formas de economía solidaria, nuevas formas de internacionalismo que respondan a los desafíos específicos de nuestra época.

En este sentido, La Commune funciona como una invitación a la experimentación política contemporánea. Nos recuerda que las alternativas al orden existente no surgirán automáticamente de la agudización de las contradicciones del capitalismo, sino que deben ser construidas a través de procesos colectivos de investigación y experimentación práctica. La Comuna watkiniana no es un modelo que deba ser imitado, sino un laboratorio que debe ser reactivado.

La vigencia de la película en el contexto actual, marcado por la crisis de la democracia representativa, el auge de los autoritarismos y la emergencia de nuevos movimientos sociales, confirma la pertinencia de esta perspectiva. Los desafíos que enfrentaron los comuneros —cómo organizar una sociedad sin Estado, cómo articular diversidad y unidad en los movimientos emancipatorios, cómo resistir la colonización mediática de la experiencia política— siguen siendo nuestros desafíos.

La Commune nos enseña que estos desafíos no pueden ser resueltos a través de fórmulas teóricas abstractas, sino a través de la experimentación práctica colectiva. En este sentido, la película no nos ofrece respuestas, sino herramientas para construir nuestras propias respuestas. Su legado no consiste en un conjunto de conclusiones definitivas, sino en una metodología de investigación política que puede ser aplicada a diferentes contextos y situaciones.

Por todo ello, La Commune debe ser considerada no solo como una de las obras más importantes del cine político contemporáneo, sino como una contribución fundamental a la comprensión de los procesos revolucionarios y de las posibilidades de transformación social en las condiciones actuales. Su capacidad para conectar pasado y presente, memoria y experimentación, reflexión y acción, la convierte en una herramienta indispensable para quienes buscan construir alternativas al orden social existente.

La Comuna, como nos enseña Watkins, no es historia pasada. Es tarea del presente. La Comuna no está muerta: espera en cada lucha, en cada espacio asediado, en cada voz colectiva que se alza contra la derrota de la memoria.